Экономическая политика.

В XVIII веке ускорилось развитие торговли и рыночных отношений в промышленности. Большинство ремесленников постепенно попало в зависимость от купцов-предпринимателей, игравших роль скупщиков и раздатчиков сырья. Накануне 1789 года рассеянная мануфактура стала преобладающей формой промышленности. На северо-востоке Франции быстро развивалась хлопчатобумажная промышленность, росло производство шерстяных тканей и металлических изделий, но промышленный переворот в стране еще не начался.

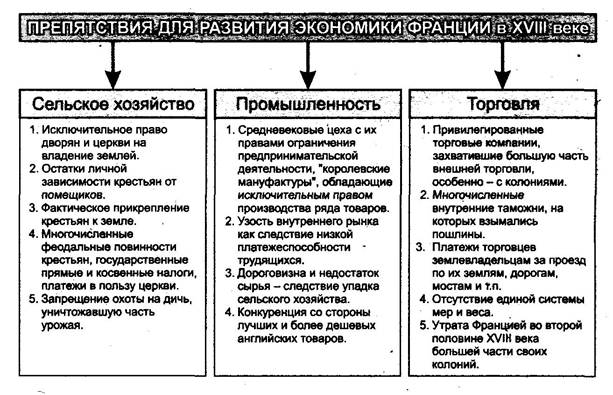

Крупными промышленными центрами стали Лион, Брест, Тулон. В Париже производилось множество предметов роскоши. Численность населения столицы к 1789 году превысила 500 тыс. Обогащению французской буржуазии способствовал рост оборотов внутренней и внешней торговли. Развивалась колониальная торговля. Используя труд негров-рабов, французские плантаторы на островах Гаити, Мартиника и Гваделупа выращивали сахарный тростник, табак и сбывали эти товары во Францию и другие страны. Однако развитию промышленности и торговли препятствовали налоговое бремя, произвол государственных служащих, цеховые ограничения в городах и внутренние таможенные границы, на которых взымались пошлины.

Перед революцией Франция оставалась аграрной страной. Сельское хозяйство давало свыше трех четвертей всего дохода в казну. Из 25 миллионов населения лишь 2 миллиона проживало в городах. Основную массу населения составляло крестьянство. Хотя во Франции к концу XVIII века крепостных почти не осталось, крестьяне продолжали выполнять различные феодальные повинности. Во французской деревце в XVIII веке преобладали денежные формы зависимости. Крестьяне платили сеньору ежегодно небольшой поземельный денежный взнос - чинш. Более тяжелыми повинностями были так называемый шампар - оброк размером около одной четверти урожая и барщина на строительстве дорог. Повинности выплачивались в деньгах, так как барская запашка в имениях французских дворян почти отсутствовала. Крайне разорительными были крупные единовременные платежи при отдаче в залог или продаже крестьянского надела, а также платежи за принудительную обязанность пользоваться мельницей, виноградным прессом, кузницей сеньора.

Большой ущерб крестьянскому хозяйству наносило монопольное право сеньоров на охоту и запрет для крестьян на истребление дичи -голубей и кроликов, уничтожавших посевы. Крестьяне платили также десятину в пользу церкви и огромные налоги государству.

Среди крестьян стало усиливаться имущественное расслоение, и выделялась более состоятельная прослойка крестьян, арендовавших земли сверх своего надела. Беднейшие крестьяне зачастую работали поденщиками у более зажиточных.

В семидесятые-восьмидесятые годы разоряющиеся дворяне усилили поборы с крестьян, восстанавливая давно забытые повинности и добиваясь выделения в свою пользу трети общинных земель. Крестьяне крайне ожесточенно встретили эти нововведения. Уйти от сеньора или жаловаться на него было некуда. Дворянин сам судил крестьян или назначал судей, выполнявших его волю. Недовольство властью и феодальными порядками в крестьянской среде усиливалось.

Русь в период феодальной раздробленности. Причины перехода к феодальной раздробленности

Феодальная раздробленность на Руси явилась закономерным итогом экономического и политического развития раннефеодального общества.

Складывание в Древнерусском государстве крупного землевладения - вотчин - в условиях господства натурального хозяйства неизбежно делало их вполне самостоятельными производственными комплексами, экономические ...

Новая социальная политика

Из всех реформ, осуществленных в хрущевское "великое десятилетие", наибольшее воздействие на дальнейшее развитие советского общества имели преобразования в социальной сфере. Обратной стороной успехов в послевоенном восстановлении хозяйства в Советском Союзе был низкий уровень жизни и сверхвысокая норма эксплуатации трудящихся. ...

Глава девятая Об Объединенном Государственном

Политическом Управлении

61. В целях объединения революционных усилий союзных республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом, учреждается при Совете Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Республик Объединенное Государственное Политическое Управление (ОГПУ), председатель которого входит в Совет Народных ...